S大学地学研究会OB会誌『OBINET』1990年冬号掲載

太古。おそらく神話時代の地球。「セント・エルモの火」と呼ばれるその炎は,夜,遠くの山の中腹で,いくつも並んでゆらめいていた。人々は,それを見ることすら恐れているのだった。

その炎を初めて見たとき,私も全身に戦慄が走るのを感じた。何故ならそれは,呪いの魔法をかけられた人間や動物たちの変わり果てた姿だったからだ。彼らの悲しみや恨みの心が炎のように燃えているのだという。そして,さらに恐ろしいことに,彼らは近づく者たちに襲いかかり,自らと同じような炎に変えてしまおうという執念深い意志を持っていた。

その「セント・エルモの火」の魔法を解く方法というのがたった一つだけ知られていたが,それはこういうものだった。バンパイアの血で作ったチーズを手に入れ,それを炎に食べさせるのだ。

だが,そんな胸の悪くなるような代物は,いったいどこを捜せばあるというのだろう?

だが私には,もしかしたらそれを手に入れることが可能かも知れなかった。何故なら,私にはバンパイアの叔父がいるのだ!

叔父の住む暗く寒い洞窟の城を訪ね,私は渋い顔の叔父を付け回し,くどくどと「セント・エルモの火」の説明をし,チーズを分けて欲しいと頼みこんだ。

叔父は困り果てていた。そのチーズは確かに存在したが,少しであろうと人間の手に渡すなんて,それが例え姪であったとしても,バンパイアにとって言語道断の行いだったのだ。けれど夜が明け始めており,眠らなければならない時刻が迫っていた。彼としては,チーズを少しでも手に入れるまでは自分にくっつき回るつもりらしい姪を何とかして追っ払い,安眠を得たかった。さあ倫理か健康か。やがて一番鶏が刻を告げ,そして次々と雄鶏たちが雄叫びを始め,ついに彼は面倒臭くなってきた。チーズを少しばかりくれてやって,私を追っ払うことに決心したのだった。

バンパイアの血で作ったチーズ。

どんな不気味なものかと思ったが,それはどこから見ても普通のチーズ。ただの,ばかでかいスライスチーズだった。バンパイアの血って,もしかしてミルクなの? 「生血」じゃなくて「生乳」を吸うバンパイア。少しも様にならない。

だが,とにかく私はまんまと戦利品をせしめたわけだ。これからみんなが恐れる可愛そうな「セント・エルモの火」たちを救いに行くのだ! 私はまるで勇士ペルセウスになったかのような気分になって浮かれていた。

しかし,バンパイアのチーズは予想外に厄介だった。「セント・エルモの火」と引きつけ合う力を持っているのか,不思議なことに火へ向かって凄い力で飛んで行こうとする。油断していると逃げて行ってしまいそうだ。

私は必死でチーズを押さえたがチーズの力に太刀打ちできず,チーズにしがみついたまま「セント・エルモの火」へ向かってまっしぐらに飛んで行くことになってしまった。何とも格好の悪い,空飛ぶチーズに必死で抱きついての出陣だ。チーズはよろよろと,だがそれなりにけっこうなスピードで「セント・エルモの火」の山を目指して飛んで行く…。

一方「セント・エルモの火」は遠くから近づく私の気配に気がついていた。私が到着しようものなら,すぐさま襲いかかってやろうと怒り狂ったエネルギーを発散させながら猛々しく待ち構えていた。彼らにとって,私は久々の餌食なのだった。

そんなこととはつゆ知らぬ私は,チーズさえあれば百人力,到着しさえすればこちらのものだとすっかり気楽に構えていた。もしも「セント・エルモの火」の凶暴さを知っていたら,のこのこと彼らに近づくことなど到底できなかったであろう。

油断大敵,危機一髪。

到着と同時に襲いかかってきた炎の群れに飲み込まれる寸前,私はどうにかこうにかチーズの切れ端をその中に投げ込むことができたのだった。

そこに展開されたるは,この世のものとは思えぬ幻想的場面だった。

「セント・エルモの火」は,むさぼるようにチーズを飲み込み,のたうちまわり,周囲の炎たちと合体して巨大化してゆき,その炎の色をオレンジから黄緑に,緑に,青に,紫にと変化させ,さらに幾度も身をくねらせて,反り返り,輝きながら,やがてゆっくりと,一頭の馬の姿へと変わっていったのだ。

私は,息を飲み込んでその場に立ちつくしていた−−。

目覚まし時計のベルが鳴り,いきなり現実の世界へ引き戻された。

何て事はない,夢だったのだ。

私はがっかりした。リモコンでテレビのスイッチを入れると近畿地方のニュースをやっている。ありふれた平日の朝。今から会社に行かねばならないのだ。

…けれど私の脳裏には,さっきの,炎がのたうちまわりながら変身していく光景が焼き付いていて,現実とのギャップにしばし茫然となって身動きができなかった。

セント・エルモの火!

私はこの単語を知っている。確かに知っている筈だ。何だっただろう?

直感的に海に関係があるという気がした。不知火のようなものだっけ? いや違う。朝の慌ただしさの中,私はイライラしながら外来語辞典を引いてみたが,見つけ出すことはできなかった。

結局その日は,会社で仕事している最中もセント・エルモの火のことが気に掛かり,炎がのたうちまわる光景を思い出し,夢の余韻から覚めやらずに過ごしてしまった。それに何故だかわからないが,夢のファンタスティックな印象が,十年も前に一度読んだきりで,すでに内容も忘れてしまった『オズのオズマ姫』という本のことを思い出させ,どうしても読み返さねばならない気にさせた。

数日後。私はいつものように,眠る前に野尻抱影『星三百六十五夜』のその日の日付のページを読んでいた。すると突然ひらめいたのだった。

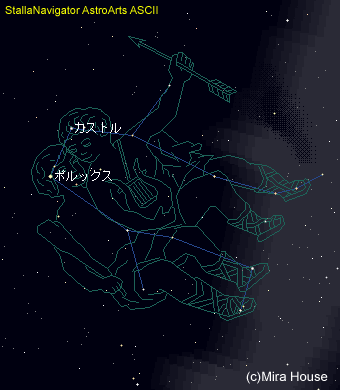

カストルとポルックス! カストルとポルックスだ,セント・エルモの火の正体は! この本の「双子座讃歌」のページに書いてあった…。

嵐の夜,マストの頭に現れる空中放電現象。

これが現れると,どんな激しい嵐も鎮められると言われ,昔,船人たちは,この火のことを航海の守護神と仰がれたカストルとポルックスの名で呼んだのだ。

にわかに彼らふたりは,金じきの翼に虚空を切って姿を現わし,

たちまち無惨なる嵐をやわらげ,白き海づらを鎮まらしむ。

彼らは吉兆なり,厄除なり。されば船びとらは,ふたりを見るや

喜び勇み,心痛と労苦より解放せらる。

吉兆で厄除のセント・エルモの火を,人々から恐れられる呪われた火にしてしまうとは,私も罰当たりな夢を見たものだ。

セント・エルモの火に関しては,こんな興味深い話もある。

中国では蠍座を「青竜」と呼び,その中でπ星あたりを房宿,アンタレス付近を心宿,μ星周辺を尾宿というが,この房宿には「馬祖」という異名がある。竜を馬の祖先としたのが由来だが,「馬祖」は,他に海の神の名を指すらしい。

中国清代の『海上記略』によると,荒天時にマストに現れる放電現象を,中国の船乗りは「馬祖火」と呼び,それが暗いと,船はくつがえるのだと信じていた。

セント・エルモの火は,東洋でも船人らの守りであり,そして,もしかしたら,その名も星からきているかも知れないのだ。

夢のおかげで,私は「セント・エルモの火」のおさらいができたという訳だった。

勝手にフロイト流解釈なんぞされてはたまらないので一言付け加えておくが,フランシス・クリック(二重らせん発見の)の研究によると,夢は記憶の整理のために見るのであって,フロイトの言うような価値はないということである。とすると,「セント・エルモの火」は,忘却の整理棚から落っこちてきてしまったのだろうか。

なお,夢の中にバンパイアが出てきたのは,眠る前に『ポーの一族』を読んだことが原因と思われる。

「セント・エルモの火」の正体が判明した後,私は書店巡りをし,『オズのオズマ姫』を捜しあてた。

それは魔法にかけられた人間を救う物語だった。確かに夢と似ていないとは言えない。内容は勿論,そんな本の存在すら忘れていたというのに。人間の記憶の摩訶不思議を感じた次第である。