寂しくないから期待はしない。

居場所がないなら帰らない。

遠いなら忘れよう。

記憶なんて負担なだけだ。

そう思ってやってきたのに。

それが生きるすべなのに。

たまに現実は裏切るね。

ごくたまに。

だからたぶん明日も生きる。

悲しいほどに今年も咲いて散ってゆく。

もう会いたくないのです,記憶の中の日々なんて。

死に向かって突き進むには邪魔すぎる。

立ち止まって振り返って,いったいそれが何になろう?

必要最小限度の思い出は大切に持っている。それで十分。

あなた方は今の私の血肉になって消えたのです。

だからもういいの。私は今と未来のことだけ考える。

眠れ眠れ過ぎた日々。いつか私と一緒に消えるまで。

私が育った地域では,12月24日は学校の終業式だった。

学校はいつもよりかなり早めに終わるから,その後一人で本屋へ向かう。いつもは買えない高額な,といってもせいぜい2000円程度の天文書を,この日だけは買うことを自分に許す。14歳の頃から10年くらい続いたクリスマスイヴの習慣。何を買うか楽しみに楽しみに,何ヶ月もかけて本屋を巡ってあれこれ迷う。それがまた幸せだった。

大きな本屋なんて2軒くらいしかない街だったから,人気のない特定の書架の前で何時間も佇む私は目を引く存在だったらしく,そんな日のあと学校へ行くと,私を本屋で見かけたという誰彼からの報告を何件も聞くことになったりしたものだ。

だが,小さな街の窮屈な人目の中だったからこその楽しみもあった。数少ない本屋の決まったコーナーに何時間も立ち尽くしていると,同じ趣味を持った知った顔と偶然出会えたりすることがあったのだった。私は無表情に会釈をすることしかできなかったけれど,本当は,誰かと会えたらいつも凄く嬉しくて幸せで,そんな日は夜眠るまで心がぴょんぴょん跳ねていた。

本は本の中の世界だけじゃなく,現実に私を誰かとつなぎ止めてくれる特別なアイテムだった。

書架の前に佇む静かな時間が好きだったけれど,実のところ,週末本屋へ通うのも,昼休みに凄い勢いでお弁当を食べ終え図書館をうろついていたのも,半分は「本で繋がれる誰かと会いたくて」だったのだと思う。図書館で本をめくりつつ巻末の図書カードで知った名前を見つけると,偶然出会ったような気持ちになって嬉しかった。私は本で誰かと繋がれることを,静かに確かに繋がれることを,淡く切なく期待していたのだった。

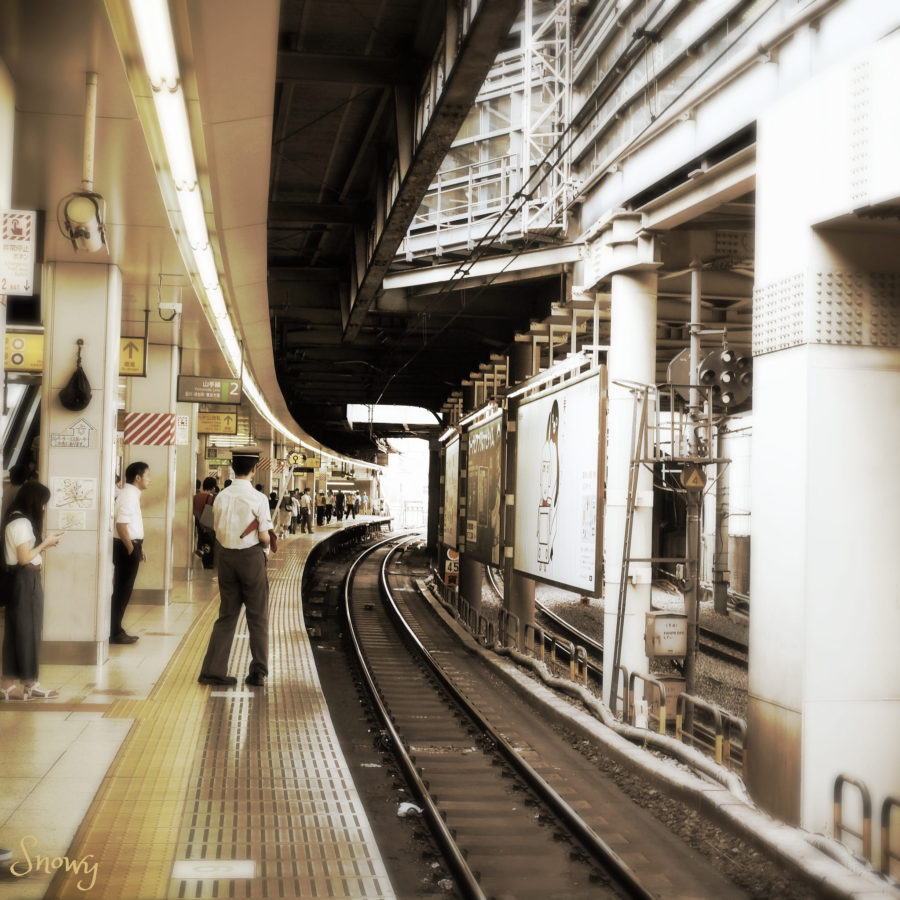

今や本は大抵電子書籍で買ってしまうし,書架の前に長々と立ち尽くす体力もない。大きな大きな東京の雑踏のただ中で知った人もない。

でも,いつも行く小さな書店でやっぱり少しだけ期待してしまう。書架の迷路で懐かしい人の横顔が背表紙を見上げていたりしないだろうかと。もちろんそんな偶然が起こるはずもなく,本屋から出たときに吹き付ける木枯らしはいつもより少しだけ冷たい気がして,私は何となく空を見上げる。

そして故郷とは異なる明るい冬空に,書架の幻想を発散させて歩きだす。