- クラウディウス・プトレマイオス(クロード・トレミー)

- ペトルス・プランシウス

- ペーテル・カイザーとフレデリック・デ・ハウトマン

- ティコ・ブラーエ

- ヨハン・バイエル

- ヤコブス・バルチウス

- オーギュスタン・ロワーエ

- ヨハネス・ヘヴェリウス

- ニコラ・ルイ・ド・ラカイユ

クラウディウス・プトレマイオス

(クロード・トレミー)

Klaudios Ptolemaios(A.D. 100~170年?,ギリシア)

プトレマイオスは天文学・占星学・地理学・数学に通じた 2世紀の博物学者で,天動説を確立したことで有名です。

Klaudios Ptolemaios(ギリシャ名ローマ字音写)またはClaudius Ptolemaeus(ラテン綴り)と綴り,生没年不詳で A.D. 100~170年頃とされています。

以前の日本では,英語名のクロード・トレミー(Claude Ptolemy)がよく使われていました。

プトレマイオスの活動の場はアフリカ大陸北部の都市アレクサンドリアで,彼はここで127年から天体観測を行いました。観測は145年まで続けられ,その後は定かでありませんが,151年まで続いたともされています。

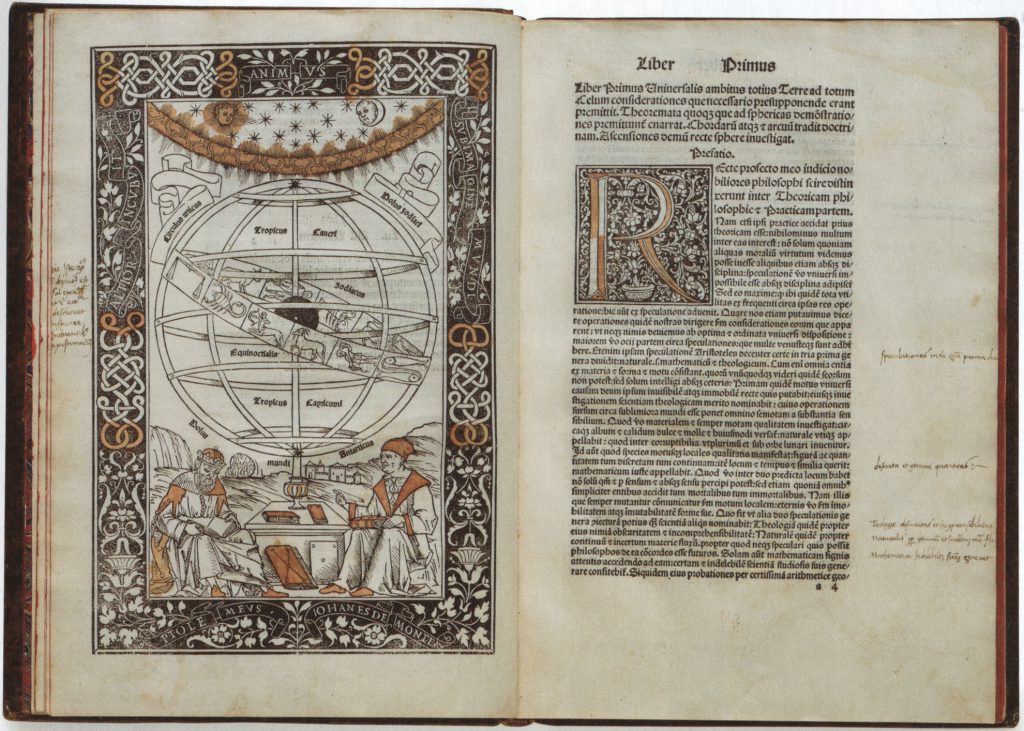

自らの観測結果や以前から知られていた天文学の知識を,プトレマイオスは13巻に及ぶ大著『メガレ・シンタクシス』(Megale Syntaxis tes Astronomias, 天文学大系) にまとめました。この本を9世紀にアラビア語に翻訳したものが,有名な『アルマゲスト』(Almagest)です。

『メガレ・シンタクシス』に記された天動説は,コペルニクスやガリレイが地動説を提唱する16世紀までの約1500年間,世界を支配する思想でした。

「プトレマイオス48星座(トレミー48星座)」も『メガレ・シンタクシス』で示されました。

プトレマイオスは,ソロイ(ギリシア)の医師・詩人アラートス(Aratos, 315 B.C.~240年)の『ファイノメナ』(Phainomena, 星空, 207 B.C.)や,ギリシアの天文学者ヒッパルコス(190 B.C.~120年)が星表に記録した星座,ギリシアで慣用的に知られていた星座などを整理し,48星座を設定したのでした。

この48星座のうち現在使われていないのは,4分割されたアルゴ座だけです。

プトレマイオスの遺産は星座だけではありません。

現在用いられている星の固有名称も,多くが『アルマゲスト』に端を発しています。彼が,本の中で明るい星の位置を「魚の口」とか「河の果て」のように書き記していたため,それが現在でも星の名前として残っているのです。

星の名前にアラビア語が多いのは,『アルマゲスト』がビザンチン文明によって保存され,イスラム文明の中でアラビア語に訳され,それがラテン語訳になってヨーロッパへ逆輸入されたためです。

ちなみに,「魚の口」はみなみのうお座のフォーマルハウト,「河の果て」はエリダヌス座のアケルナルのことで,両者ともアラビア語の星名です。

以下が,プトレマイオス(トレミー)が設定した48星座です。

- アルゴ座(4分割)

- アンドロメダ座

- いて座

- いるか座

- うお座

- うさぎ座

- うしかい座

- うみへび座

- エリダヌス座

- おうし座

- おおいぬ座

- おおかみ座

- おおぐま座

- おとめ座

- おひつじ座

- オリオン座

- カシオペヤ座

- かに座

- からす座

- かんむり座

- ぎょしゃ座

- くじら座

- ケフェウス座

- ケンタウルス座

- こいぬ座

- こうま座

- こぐま座

- コップ座

- こと座

- さいだん座

- さそり座

- さんかく座

- しし座

- てんびん座

- はくちょう座

- ふたご座

- ペガスス座

- へび座

- へびつかい座

- ヘルクレス座

- ペルセウス座

- みずがめ座

- みなみのうお座

- みなみのかんむり座

- や座

- やぎ座

- りゅう座

- わし座

ペトルス・プランシウス

Petrus Plancius(1552~1622年,オランダ)

カルヴァン派の聖職者で 地図製作者だったプランシウスは,多くの星図や天球儀の製作を手がけました。

1589年に製作された南天を含む天球儀では,2つの雲状天体,南極三角形,十字架を描いています。ただ,これらは現在知られている大小マゼラン雲やみなみのさんかく座・みなみじゅうじ座とは位置が異なっています。

1592年の天球図では,はと座及びポロフィラックスを記しています。「Polophylax」はギリシャ語で「極=天の南極の守護者」という意味で,現在のきょしちょう座・つる座あたりに設けられた星座です。

また1598年には,南方から帰国したハウトマンによってもたらされた「カイザーとハウトマンの12星座」を加えた天球儀を製作。ただし,カイザーのデータになかったみなみじゅうじ座は,プトレマイオスの『アルマゲスト』によるもので,やはり位置が異なっていました。

1613年に発表された天球儀には,きりん座・いっかくじゅう座・子蟹座・はち座・チグリス座・ヨルダン座・おんどり座・南の矢座の8星座が新しく加えられ,きりん座といっかくじゅう座は現在まで残っています。

- いっかくじゅう座

- おんどり座(廃止)

- きりん座

- 子蟹座(廃止)

- チグリス座(廃止)

- はち座(→はえ座)

- はと座

- みなみじゅうじ座(場所が異なる)

- 南の矢座(廃止)

- ヨルダン座(廃止)

カイザーとハウトマン

ペーテル・カイザー( Pieter Dircksz Keyser, 1540 – 1596)

フレデリック・デ・ハウトマン(Frederick de Houtman, 1571 – 1627)

カイザーの日本語表記は一定しておらず,「ピエトル・ディルクス・ケイザー」あるいは「ピーテル・ディルクスゾーン・ケイセル」「ペーテル・ケイセル」などとも記されます。 名前をラテン語化する当時の慣習に従い,ラテン語名「ペトルス・テオドリ」が使われることもあります。

ハウトマンも「ホウトマン」と記されることがあります。

二人は地図製作者ペトルス・プランシウス(前述)の弟子で,南天星図作成の手ほどきを受け, 共に南極付近の星の観測を命じられ, 1595年,オランダ初の東インド諸島への航海に参加しました。

カイザーは1596年にジャワ島沖で死亡しましたが,観測結果は助手のハウトマンによって持ち帰られ,これをもとに,1598年,プランシウスは天球儀を製作。ここで「カイザーとハウトマンの12星座」として南天の新たな星座が初めて紹介されました。

「カイザーとハルトマンの12星座」は,後にヨハン・バイエルの有名な星図書『ウラノメトリア』にそのまま採用され,紆余屈折を経て「はえ座」に落ち着いた「はち座」を除く11星座は,今日では「バイエルの11星座」として知られています。

- インディアン座

- かじき座

- カメレオン座

- ふうちょう座

- きょしちょう座

- くじゃく座

- つる座

- とびうお座

- はち座(はえ座)

- ほうおう座

- みずへび座

- みなみのさんかく座

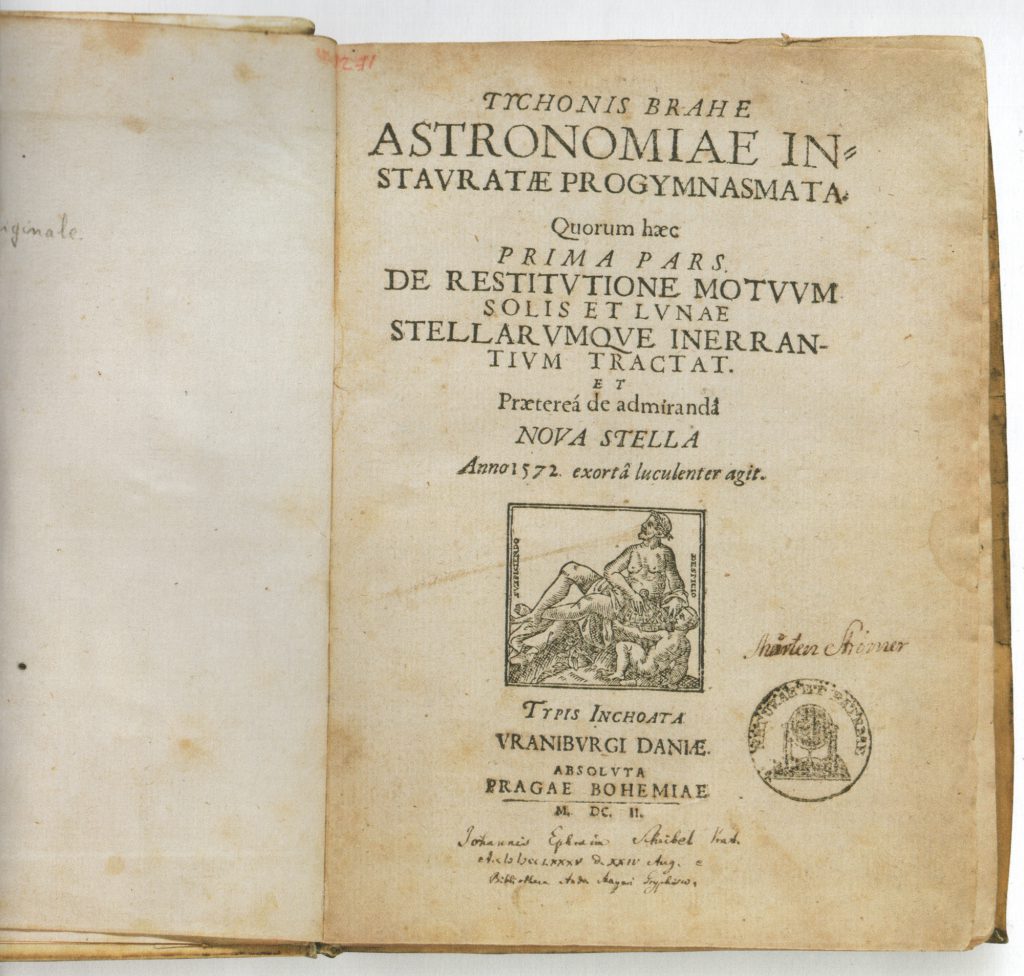

ティコ・ブラーエ

Tycho Brahe(1546~1601年,デンマーク)

貴族の家に生まれ,コペンハーゲンの大学で学んだ彼は,1560年8月に予報された日食を見て,これをきっかけに天体観測に興味を持ちました。

ティコ・ブラーエは望遠鏡時代前の最大の天体観測家として知られ,彼が作った星表は非常に精密なものでした。

「ティコの星」として知られるカシオペヤ座超新星(1572年)および彗星(1577~1578年)を観測し,アリストテレス以来信じられてきた「天のエーテル領域は変化しない」という自然学の解体の切っ掛けを作りました。これはティコ・ブラーエの大きな功績です。

また火星の動きを非常に詳しく観測したことでも有名で,その観測資料は,彼の死後,助手のヨハン・ケプラーによって整理され,ケプラーの法則発見の糸口となりました。

(新天文学の序論,ティコ・ブラーエ,1602)

アリストレレス自然学を塗り替えるティコの新しい理論をまとめた著書『Astronomiae Instauratae Progymnasmata』(新天文学の序論)は,ティコの生前は紙の不足により出版が叶わず,彼の死後,ケプラーによって刊行されています。

彼が制定した星座は,かみのけ座一つだけ。

前述の本 『Astronomiae Instauratae Progymnasmata』(新天文学の序論)の星表にて,ティコは「ベレニケのかみのけ」としてかみのけ座を独立させました。

かみのけ座はもともと古代から認められていた星座で,紀元前2世紀のギリシアの天文学者 ヒッパルコス(190 B.C.~120年) も記録しています。

しかしプトレマイオスは48星座制定の際に削除しており,ティコ・ブラーエが復活させたのでした。

- かみのけ座

ヨハン・バイエル

Johann Bayer( 1572~1625年,ドイツ)

バイエル(バイアー)はドイツ南部のバイエルン州に生まれた法律家(弁護士)で,アマチュア天文家として活動していました。

1603年,バイエルは有名な『Uranometria』(ウラノメトリア)を発行しました。全天を51枚の星図と1709個の星を含む星表で網羅した星図書です。

バイエルはこの『ウラノメトリア』で,プトレマイオス48星座と,新たな南天の12個の星座を設定しました。

バイエルは実際に南方へ行ったことはなく,南天の星については,オランダの航海士ペーテル・カイザー(前述)が残した「カイザーとハウトマンの12星座」を参照したと記しています。しかしカイザーとハルトマンの知名度が低く,『ウラノメトリア』が非常に有名だったため,現在では12星座は概ねバイエルが設定したことになっています。

「カイザーとハウトマンの12星座」のうち,はえ座のみがバイエルの星座に採用されておらず,バイエルはここに「みつばち座」を記録しています。これは,バイエルが参照した資料に誤記があったためと考えられ,後にラカイユ(後述)によって「はえ座」と正されています。

また,『ウラノメトリア』では一般にロワーエ(後述)が設定したとされているはと座・みなみじゅうじ座も記されています。

どちらも独立した星座としてではなく,みなみじゅうじ座はケンタウルス座の一部として足元に十字架を,はと座はおおいぬ座の中に「Recentioribus Columba(最近言われているはと座)」として鳩が描かれています。

ところで,恒星を指すとき「α星」「β星」のような呼び方をよく聞くと思います。これを「バイエル名」と呼びますが,これはバイエルが『ウラノメトリア』で,星を各星座の中で明るい順にギシリア文字のアルファベット(α,β,γ…)を割り当てたからです。

以下が,バイエルが設定した12星座です。

- インディアン座

- かじき座

- カメレオン座

- きょしちょう座

- くじゃく座

- つる座

- とびうお座

- ふうちょう座

- ほうおう座

- みずへび座

- みつばち座(→ はえ座)

- みなみのさんかく座

ヤコブス・バルチウス

Jacobus Bartschius(1600?~1633年,ドイツ)

ヤコブス・バルチウスはラテン語名で,ドイツ語名はヤーコブ・バルチ(Jakob Bartsch)です。

ケプラーの娘と結婚した数学者・天文学者で,1624年に出版した著書『平面星図』の中で,1613年にペトルス・プランシウス(前述)が発表した,いっかくじゅう座・おんどり座・きりん座・すずめばち座・チグリス座・ヨルダン座を記し,世に広めました。

ところで,バルチウスは「きりん座」ではなく「らくだ座」と記していました。旧約聖書の創世記25章に出てくるラクダで,リベカが夫になるイサクのもとへ向かう時に乗ったラクダが想定されていました。

ところが,ヘベリウスの死後に出版された星図(1687年)で,ヘベリウスはこの星座を「きりん座」とし,首の長いキリンを描いていました。

キリンのラテン名「Camelopardalis」がラクダ「Camelus」と似ていたために起こった間違いだったようです。後に英国の天文学者がラクダに戻そうとしましたが試みは成功せず,「きりん座」として今日に至っています。

はと座とじゅうじか座(みなみじゅうじ座)の設定は,バルチウスではなく,1679年のロワーエ(ロアイエ)とすることが多いようです。

以下が,バルチウスが設定した,あるいは有名にした星座です。

- いっかくじゅう座

- おんどり座(廃止)

- きりん座

- チグリス座(廃止)

- すずめばち座(きたばえ座)(廃止)

- ヨルダン座(廃止)

- (はと座)

- (じゅうじか座)

オーギュスタン・ロワーエ

Augstin Royer(生没年不詳,フランス)

ルイ14世治世下のフランスで活躍した建築家・天文家ですが,経歴の詳細は不明。1679年に出版した星図書『Cartes due Ciel』のみが知られ,この著書により,はと座・みなみじゅうじ座を設定した,または有名にしたとされます。

日本語では「ロワイエ」と表記する書籍も散見されます。

ロワーエの星図書は4枚の星図とハレー星表による星表で構成され,これにはプトレマイオスの48星座(前述),プランシウス(前述)等により追加された新星座,自身の設定によるはと座・みなみじゅうじ座,後援者であるルイ14世を記念したおうしゃく座・ゆりの花座が掲載されていました。

はと座はおおいぬ座の一部の星を割いて,みなみじゅうじ座はケンタウルス座の星の一部から,ゆりの花座はおひつじ座の一部から,おうしゃく座はとかげ座のあたりに設定されています。

はと座は,アレクサンドリアの神学者クレメンス(Titus Flavius Clemens, A.D.150?~215年?)が,著書『教育者(Paidagogos)』(198年)にて言及しており,古くから原形があった星座と考えられています。はと座の隣にあるアルゴ座はギリシア神話とは別にキリスト教の「ノアの箱舟」とも見られた星座で,その隣にノアの箱舟と縁深いオリーブを咥えた「ノアの鳩」が描かれていたのです。

ロワーエ以前にも,ペトルス・プランシウス(前述)が1592年の天球図にはと座を描き,バイエル(前述)も1603年の『ウラノメトリア』におおいぬ座の一部としてはと座を記しています。

ケプラーやヘヴェリウス,フラムスティードの星図にはと座は記されていないため,17~18世紀に徐々に確立した星座であるようです。

みなみじゅうじ座は,プトレマイオスの時代からケンタウルス座の一部として知られていましたが,英国人モリノー(Emerie Mollineux)が1592年の天球儀で,初めて独立した南十字を描いたとされています。

その後,バイエルも『ウラノメトリア』でケンタウルス座の一部としてですが足元に十字架を描き,これに独立した星座としての地位を与えた,あるいは有名にしたのがロワーエということです。

おうしゃく(王笏)座は,太陽王と呼ばれたフランス国王ルイ14世(在位1643~1715)を讃えて,現在のとかげ座のあたりに設定されました。

王笏とは,権威の象徴として王が手に持つ装飾的な杖のことで,星図には王笏と正義の手が掲載されています 。

ゆりの花座は,おひつじ座の一部,バルチウスがきたばえ座を描いたあたりにロワーエが新たに設定した星座で,おうしゃく座と同じく,ルイ14世を讃えて設定されています。

ここで言うゆりの花「fleur-de-lis(フルール・ド・リス)」とは,一般的なユリのことではなくアヤメ(アイリス)の花を様式化し,王権的・政治的意味を持つブルボン王朝で紋章として使用された花の模式図のことです。

- はと座

- みなみじゅうじ座

- おうしゃく(王笏)座(廃止)

- ゆりの花座(廃止)

ヨハネス・ヘヴェリウス

Johannes Hevelius(1611~1687,ポーランド)

ヨハネス・ヘヴェリウスの名は当時の風習によるラテン語名。ドイツ系の家系だったと思われ,ヨハネス・ヘーヴェル(Johannes Hewel)がドイツ語名です。

ヘヴェリウスは裕福な醸造家の息子として生まれ,オランダのライデン大学に進学し法律学を専攻。その後,故郷である都市国家ダンツィヒ(グダニスク)で市会議員を務めつつ,天文家として活動しました。

1641年に私設天文台 Stellaeborgium(ステラエボルギウム=星の城)を作り,天体の肉眼観測や観測器具の改良・製作に精を出します。

月の地形学の創始者として知られ,1647年には有名な月面図『Selenographie(セレノグラフィエ)』を出版しています。

ヘヴェリウスは星の位置を精密に測定し,1564個の星を星座表として出版し,生涯に4個の彗星を発見しています。

1690年に死後出版された著作『Prodromus Astronomiae』(天文学の先駆者)及びその補遺『Firmamentum Sobiescianum』(ソビエスキーの天空)は見事な銅版の星図を含んでいます。望遠鏡を自らの手で製作改良していたヘヴェリウスは,銅版を自分で彫版する印刷者でもあったのでした。やまねこ座などの新星座はこの中で表されました。

やまねこ座について,ヘヴェリウス自身が「ここに山猫の姿を見つけるには,山猫のような目が必要だ」と語った話は有名です。

ヘヴェリウスが設定した現存しない星座は下記の3つです。

ケルベルス座はヘルクレス座の一部(93・95・96・109番星付近)で,ギリシア神話の地獄の番犬ケルベロスです。起源は古代ギリシアの数学者・天文学者エウドクソス(Eudoxus, 408 B.C.~355 B.C.)が天球儀に描いた木の枝と推察されています。

小三角座は,さんかく座とおひつじ座の間にある微光星の集まり。

マエナルス山座は,うしかい座の南の星域で,ギリシア南部にある山の名前です。うしかい座は,隣で星座になっているおおぐま座・こぐま座を追う男の姿で,その熊になったアルカスの故郷がマエナルス山があるアルカディアであることが由来ということです。

以下が,ヘヴェリウスが設定した星座です。

- こぎつね座

- こじし座

- たて座

- とかげ座

- やまねこ座

- りょうけん座

- ろくぶんぎ座

- ケルベルス座(廃止)

- 小三角座(廃止)

- マエナルス山座(廃止)

ニコラ・ルイ・ド・ラカイユ

Nicolas Louis de Lacaille(1713~1762年,フランス)

ラカイユは当時のフランスを代表する天文学者で,イギリスのハレー(Edmond Halley, 1656~1742)と時代をほぼ同じくします。

フランス東部の町に生まれ,神学を学んで司祭になりましたが,23歳だった1736年,パリ天文台長のジャック・カッシーニ(Jacques Cassini,1677~1756)に数学の才能を認められて助手になり,天文学の道へ進み始めます。

ちなみにジャック・カッシーニは,土星の環の「カッシーニの間隙」を発見したジョバンニ・ドミニコ・カッシーニ(Giovanni Domenico Cassini,1625~1712)の息子です。

カッシーニの助手になったラカイユは,当時大きなプロジェクトだった子午線の弧の長さを正確に測定する仕事に参加して才覚を認められ,1740年,27歳でマザラン大学の数学教授になりました。その翌年,1741年にはフランス王立学会の会員になっています。

王立学会で南半球の天体観測を提案し,観測隊に参加したラカイユは,1750年~1754年,南アフリカのケープタウンに滞在して約1万個の恒星の位置を測定。また当地における子午線の長さや,太陽・月・惑星の視差の測定など多くの業績を残しました。

測地学の技術を持ったラカイユの喜望峰での観測は,太陽と月の視直径の改良に繋がる重要なものでした。

これら南半球での観測結果は,1763年に死後出版された『Coelum Australe Stelliferum』(南天恒星目録)にまとめられています。

また,北半球と南半球の肉眼星の円盤状絵入り星図を作成し,これは『Atlas Celeste de Flamsteed, 1776』(フラムスティードの星図書第2版)に付図として収録され,この星図の中にラカイユが新設した14個の南天星座が見られます。

プトレマイオスが設定したアルゴ座が,ラカイユによって,とも座・ほ座・りゅうこつ座・らしんばん座に4分割されたとされるのもこの星図の中ですが,正確には,ラカイユが分割し新星座としたのはらしんばん座のみです。古来アルゴ座の一部を「ほばしら座」と呼んでおり,その部分をラカイユは「らしんばん座」に改めたのでした。

とも・ほ・りゅうこつについては,ラカイユはアルゴ座の中で3分割して描いただけで,独立した星座にしたわけではなかったということです。

ラカイユが設定した星座はわかりやすいとは言い難いものばかりですが,エリート科学者だった彼の目に留まった当時の科学技術が垣間見られます。

以下が,ラカイユが設定した14星座とアルゴ座に記された分割部分です。

- がか座

- けんびきょう座

- コンパス座

- じょうぎ座

- ちょうこくぐ座

- ちょうこくしつ座

- テーブルさん座

- とけい座

- はちぶんぎ座

- ぼうえんきょう座

- ポンプ座

- らしんばん座

- レチクル座

- ろ座

- (とも座)

- (ほ座)

- (りゅうこつ座)

星座が設定された著書

- 『メガレ・シンタクシス』(Megale Syntaxis tes Astronomias, 天文学大系,アルマゲスト),プトレマイオス,150年?

- 『Astronomiae Instauratae Progymnasmata』(新天文学の序論),ティコ・ブラーエ,1602年

- 『Uranometria』(ウラノメトリア),バイエル,1603年

- 『平面星図』,バルチウス,1624年

- 『Cartes due Ciel』,ロワーエ,1679年

- 『Prodromus Astronomiae』(天文学の先駆者)及び『Firmamentum Sobiescianum』(ソビエスキーの天空),ヘヴェリウス,1690年

- 『Atlas Celeste de Flamsteed, 1776』(フラムスティードの星図書第2版)付図(ラカイユの星座),1776年

参考

- 『新装改訂版 星座の神話 -星座史と星名の意味-』原恵 著(1996,恒星社厚生閣)

- 『キャプテン・クックと南の星』村山定男 著(2003,河出書房新社)

- 『天文学と印刷 新たな世界像を求めて』(2018,印刷博物館学芸企画室)